Éramos pobres

Éramos pobres. Nadie dudaba de ello, excepto los más pequeños que vivíamos ignorantes del halo del adjetivo.

Éramos pobres con la esperanza de dejar de serlo. Vivíamos en lo que después los voceros llamaron casas pateras… Los pusilánimes, ante la densidad áspera de la vida, se apresuran a poner adjetivos con la vana intención de evitar salpicaduras. Etiquetar y que todo el mundo sepa lo que todos quieren ignoran. Clasificar para que luzca apropiadamente en el anaquel previsto por los taxidermistas de las experiencias.

Éramos pobres, pero vivíamos como luego soñaron los jóvenes del mayo francés. En comuna. Tres generaciones encaramadas al piso más alto de una torre que en aquel momento se me antojaba un faro. Rodeado de viñas y algarrobos -el árbol del oro de los romanos- se veía a lo lejos el turquesa de un Mediterráneo que, a esa distancia, no mostraba las gomosas islitas de alquitrán que pringaban en verano los dedos diminutos de los más pequeños del clan.

Y desde allí, en aquella terraza desde la que navegaba por un horizonte que siempre será mi matria, los mejores atardeceres que imaginar se pueda. En aquella atalaya soñaba un futuro inimaginable.

Éramos pobres y nos queríamos como se quieren los que todo lo perdieron y saben que la única posibilidad de supervivencia es la solidaridad sin medida.

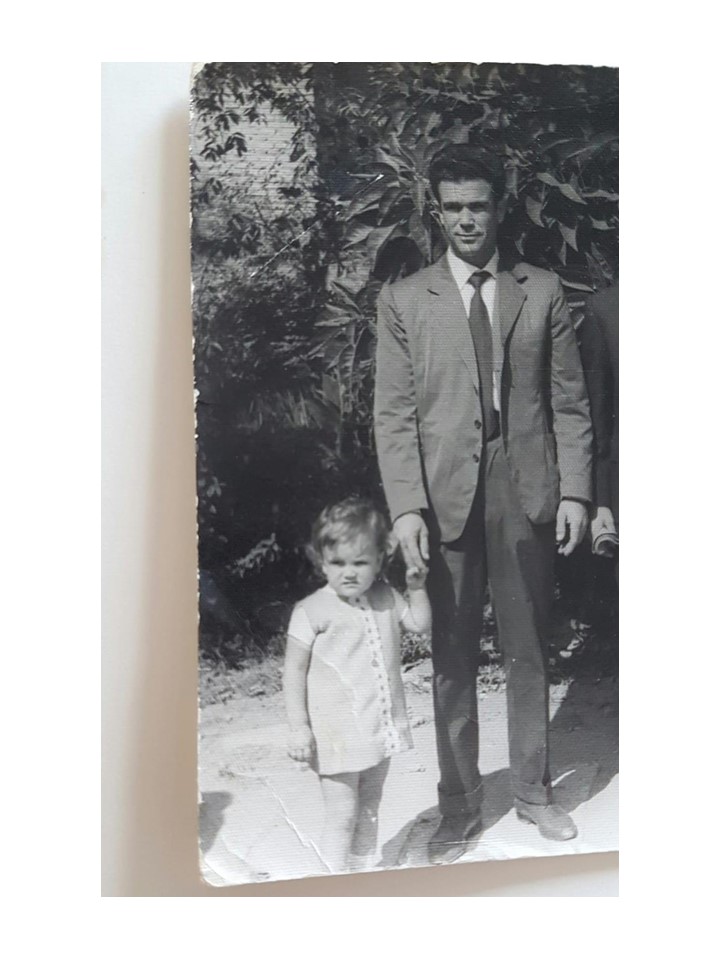

Éramos pobres, pero en las tardes de domingo, cuando los parientes que vivían en otros suburbios venían a ver a Papa Juan, que parecía un anciano, y era más joven que yo ahora, éramos fiesta.

No hemos vencido la pobreza -como si ello fuera posible- pero nos seguimos reencontrando, ni que sea en la casa de los espíritus.